Arbeitslager für Juden und Verstecke

Im Juni 1943 wurde das Ghetto endgültig aufgelöst. Jetzt durchsuchten die Deutschen ständig das Lager. Sie suchten und ergriffen die Familien der offiziell dort arbeitenden Juden. Vater brachte mich heimlich zu Mutter, die sich bei unseren ukrainischen Freunden versteckte. Das Versteck befand sich hinter einem Heuhaufen auf dem Dachboden des Stalls. Es gab noch ein zweites Versteck im Eingangsbereich dieses Stalls, wo die Häckselmaschine stand. Dort war ein kleiner Rübenkeller, in den man über eine Klappe im Boden gelangte, die man anheben musste. In diesen Keller musste uns jemand hineinlassen und die Klappe hinter uns schließen. Der Keller war so flach und klein, dass man auf dem Bauch oder auf dem Rücken hineinkriechen musste. In dieser Haltung musste man bis 5 Uhr morgens (von fünf bis fünf) die ganze Zeit verharren, denn um diese Zeit kam die Bäuerin, um die Kühe zu melken. Sie ließ uns dann aus dem Keller und gab uns etwas zu essen. Wir konnten Gesicht und Hände waschen und ab ging es zurück in den kleinen Keller, mal auf dem Rücken, mal auf dem Bauch. Im Keller waren wir im Winter, weil es dort wärmer war. Und im Sommer waren wir auf dem Dachboden. Das Dach des Stalls war mit Blech gedeckt. An sonnigen Tagen war es heiß wie in der Sahara. An solchen Tagen weichten wir ein Laken in einem Eimer Wasser ein, wrangen es aus und wickelten und uns darin ein. Der Aufenthalt auf dem Dachboden war viel besser. Ich beobachtete die Vögel, die auf das Dach geflogen kamen und bei der kleinsten Bewegung wegflogen. Ich wollte ein Vogel sein und träumte davon, auch so da draußen zu fliegen. Ich hatte noch eine andere Unterhal-tung. Ich beobachtete die Spinnen, wie sie ihr Netz webten, wie sie Fliegen fingen, wie sie sie aussaugten und die trockenen Reste der Fliegen hinauswarfen. Auch ich fing Fliegen und warf sie in das Spinnennetz. Die Spinnen haben sich für diese Fliegen interessiert und sie gefressen. Manchmal aber wurde die Fliege vom Netz zurückkata-pultiert und flüchtete. Ich hinderte sie an der Flucht und riss ihnen die Flügel und manchmal die Beine aus. Dann sah ich der Geburt von Mäusen zu und beobachtete ihre Kindheit.

Die Reste des Stalls, Foto 2012

So waren über 7 Monate vergangen. In dieser Zeit hat uns Vater einige Male besucht. Weil unweit unseres Verstecks Juden gefasst wurden, haben uns unsere Wohltäter in einen Heuscho-ber auf dem Feld verlegt. Das war für unsere Wirtsleute sicherer, weil wir dort ohne ihr Wissen selbst Schutz gesucht haben konnten.

Wenn es im Lager relativ ruhig war, nahm Vater mich „zur Erholung“ mit ins Lager. Auf dem Gelände des Lagers war ein Produktionsbe-trieb für Schaufeln. Der Leiter dieses Betriebes war ein Bekannter meines Vaters und der gab mir auf die Bitten meines Vaters Arbeit beim Schärfen der Schaufeln. Am schlimmsten war es, im Lager ohne Arbeit herumzulaufen, umso mehr als Kind, denn dessen Schicksal war bedroht. Ich schlief auf der oberen Pritsche zusammen mit Vater. Im Lager herrschte eine Wanzen- und Läuseplage. Es gab im Lager einen Bade- und einen Entlausungsraum, die ich leidenschaftlich gerne nutzte. Vater entwickelte eine Methode, einen Teil der Läuse loszuwerden, indem er unter das Hemd auf die Schulter ein frisch gewaschenes Taschen-tuch legte. Nach ungefähr 20 Minuten war das Taschentuch voller Läuse. Jetzt musste man es herausnehmen und ausschütteln, am besten über einer lodernden Flamme. Ich hatte auch meine eigene Methode, um die Pritsche von Wanzen zu befreien. Ich hielt an alle Verbindungsstücke eine brennende Kerze und die angeschmorten Wanzen liefen wie Wasser aus dem Hahn. Einmal erwischte mich bei dieser Arbeit ein ganzer Trupp Gestapoleute bei seinem nächtli-chen Rundgang. Ich hatte nicht bemerkt, wie sie hereingekommen waren. Vater erstarrte vor Entsetzen. Sie sahen sich das eine Weile an und sagten dann: „Du machst das gut, mach weiter“1. Nach der Arbeit gab es Steckrübensuppe mit Kohl und ein Achtel eines 2-kg-Brotes, d.h. Genau 250 g.

Es wurde Herbst. In die Werkstatt kamen einige ukrainische Gendarmen, die einige Jungs und mich auswählten. Nach ungefähr einer Stunde des Wartens, in der mir Verschiedenes durch den Kopf ging, erfuhren wir, dass wir zum Anlegen von Kartoffel-mieten eingeteilt waren. Die Gräben waren bereits ausgehoben, ungefähr 20 m lang, 3 m breit und 1 m tief. Wir legten den Boden und die Seitenwände mit Stroh in dem Maße aus, wie der Graben mit Kartoffeln gefüllt wurde. Dann wurde alles mit Stroh abgedeckt, darauf kam die vorher ausgehobene Erde. Ein Ende dieser Arbeit war nicht abzusehen. Ständig kamen neue Pferdefuhrwerke. Die Arbeit dauerte bis zum Ein-bruch der Dunkelheit und über einige Wochen. Inzwischen begannen wir, Kartoffeln zu stibitzen und sie in die Hosenbeine zu stecken, die unten mit einem Bindfaden zuge-bunden waren. Wir ließen die Kartoffeln durch Löcher in den Hosentaschen in die Hosenbeine gleiten. In jedes Hosenbein passten 8 bis 10 Kartoffeln. Nach der Arbeit zwang uns der ukrainische Wachmann, zur Wache zu laufen, was kaum möglich war. Wir mussten die Hosen runterlassen, die Kartoffeln herausnehmen und mit runterge-lassenen Hosen zur Wache gehen, wo wir auf einer Bank im Liegen 25 Peitschenhiebe einer nach dem anderen bekamen. Ich habe nicht geschrien, deshalb habe ich wahr-scheinlich weniger bekommen. Einem Kameraden, der lauthals schrie, verpassten sie deutlich mehr. Sein Schreien machte ihnen deutlich Freude. Kartoffeln waren für uns sowohl im Ghetto als auch im Lager von großer Bedeutung. Im Ghetto kochte Mutter eine Kartoffel nur für mich, oder sie backte die Kartoffel auf der Herdplatte neben dem Topf. Im Lager wurden geriebene Kartoffeln, man nannte sie dann gerybenyk, in einer großen Backform in einer 15 bis 20 mm dicken Schicht gebacken. Das war für uns Brotersatz.

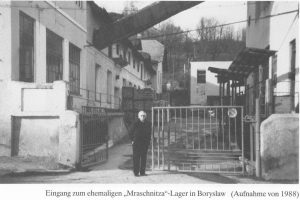

Kasernentor des Judenlagers Boryslaw (Foto aus Schmalhausen, Berthold Beitz im Dritten Reich)

Das Lager war in einer ehemaligen Militär-kaserne, es waren dort ungefähr 400 Personen untergebracht. Die meisten Leute arbeiteten außerhalb des Lagers, verließen das Lager um 5.00 Uhr morgens und kehrten gegen 17.00 Uhr zurück. Alle Gebäude und Räume sowie die Pferdeställe waren belegt. Wir wohnten in einem riesigen Pferdestall mit ca. 40 Doppelpritschen und einem riesigen Küchenherd mit einer großen Platte, der mit Holz befeuert wurde. Abends wurde der Herd ständig genutzt: zum Kochen, Backen, zum Trocknen der Wäsche, Kleidung und Schuhe usw. Am Herd war ständig Gedränge. Ich verdiente auch im Lager, indem ich Armbinden mit dem Davidstern machte. Vater brachte mir dafür Zeichenkarton und Kohlepapier mit. Mutters Cousin, der Röntgenarzt war, gab mir gebrauchte Röntgenfilme. Von den im Lager arbeitenden Schuhmachern bekam ich Ösen und Schnürsenkel. Nach einer Schablone schnitt ich den Davidstern aus Bristol-karton aus, legte Blaupausepapier darunter und eine elastische Pappe oder Bristol-karton. Das wurde dann mit farblosem Zelluloid abgedeckt, von dem die Emulsion mit Wasser abgewaschen war. Alle Schichten wurden mit zwei Ösen zusammengeheftet, fertig war die Armbinde. Die verkaufte ich, wenn ich abends durch alle möglichen Räume ging. Von dem Verdienst kaufte ich mir ein süßes Brötchen oder ein Glas warme Milch, die ich an Ort und Stelle trank.

Es vergingen drei Wochen, vielleicht auch etwas mehr. Ich fühlte mich jetzt erwachse-ner, aber viel war ich nicht gewachsen, denn alle Sachen, Hemd, Jacke und Hose und der Mantel passten immer noch. Lediglich der Pullover war etwas geschrumpft und bei der Entlausung etwas angesengt worden. Nur mit den Schuhen hatte ich mit Einzug in das Judenviertel vom ersten Tag an Probleme. In der ersten Nacht wurden wir ausge-raubt. Die Banditen hatten keine große Mühe, denn es war fast alles noch verpackt. Wir taten so, als würden wir schlafen, um zu verhindern, dass sich die Banditen uns persönlich vornehmen. Da büßte ich meine einzigen Schuhe ein, die noch Platz hatten zum Hineinwachsen. Bei der Arbeit im Sägewerk bekam ich auf Zuteilung Holzschuhe. Sie waren leider viel zu groß. Die Tischler stopften sie mir mit Holzspänen aus, die mit Zeitungen abgedeckt waren. Erst jetzt lebte ich wieder etwas auf. Diese Schuhe hatten zwei Vorteile: Ich hatte darin sehr warme Füße und sie erfüllten noch eine sehr wichti-ge Funktion: ich war größer. Ich trug sie noch einige Wochen nach der Befreiung.

Meinem Vater passierte im Sommer 1943 eine schlimme Sache. Im Büro belauschte er ein Gespräch des Sägewerkdirektors (Hauptmann der Wehrmacht) mit der Gestapo, dass er geneigt sei, ihnen alle Juden, die im Sägewerk arbeiteten, zu übergeben2. Kurze Zeit danach ging Vater zum Direktor mit einer Kündigung, die er damit begründete, dass er in seinem Beruf arbeiten wollte, also im Baugewerbe. Der Direktor näherte sich dem Vater und versetzte ihm einen mächtigen Fußtritt in den Schritt. Vater ging für einen Moment zu Boden. Der Direktor schäumte vor Wut und schrie, dass er sofort anrufen werde, um ihn der Polizei zu übergeben. Vater dachte nicht lange nach, lief aus dem Büro und durch die hintere Pforte aus dem Sägewerk. Er versteckte sich bei seinem Schwager, dem Zahnarzt3. Ungefähr eine Woche lang blieb er in dem Versteck und verfolgte, ob er gesucht würde und bemühte sich um eine neue Arbeitstelle, dies-mal in der Ölindustrie4. Der Onkel beschaffte ihm das alles und als er sich überzeugt hatte, dass er nicht verfolgt wurde, nahm er seine Arbeit bei der Karpaten-Erdöl–Gesellschaft auf, deren Direktor Berthold Beitz war5. Er half den jüdischen Angestell-ten sehr. Er verhinderte die völlige Vernichtung der Juden in Borysław, indem er von der Notwendigkeit sprach, die Ölfachleute zu halten. Dafür wurde er nach dem Krieg mit der Medaille „Yad Vashem” ausgezeichnet. Ab August 1943 arbeitete Vater wieder.

Im Spätherbst erschien meine Mutter im Lager. Sie war von dem Versteck im Stall sehr erschöpft. Nach ein paar Tagen der Erholung, der Entlausung und einigen Bädern im „Baderaum“ war sie wieder auf den Beinen. Sie bekam Arbeit in der Lagerküche. Wir waren wieder zusammen, welch ein Glück. In dieser Zeit gab es schon keine intakten Familien mehr. Im Lager waren Kinder und Frauen kaum zu sehen.

Anfang 1944 kamen die Gestapo und SS-Leute immer häufiger ins Lager. Das blanke Entsetzen ergriff die Bewohner. Jetzt wurden selbst kleine Vergehen mit Prügelstrafe geahndet, manchmal öffentlich, oder mit dem Entzug der Lebensmittelration usw. Der Onkel, Vaters Bruder6, lebte auch kaserniert und arbeitete nach dem Tod seiner Frau und seines Sohnes beim Winterdienst in einem entfernten Stadtteil von Borysław. Wenn er zur Arbeit ging, nahm er seinen fußbetriebenen Bohrer und die notwendigs-ten Instrumente zur Zahnbehandlung mit. Das trug er alles bei sich in einem Rucksack. Er gab den Wachleuten einen Teil des verdienten Geldes oder der erhaltenen Lebens-mittel. Dafür erlaubten sie ihm, sich ein Zimmer in arischen Häusern zu mieten und Patienten zu empfangen. Da er dabei verschiedene Leute traf, organisierte er für uns alle ein Versteck.

Kasernenhof Judenlager Boryslaw (Foto aus Schmalhausen, Berthold Beitz im 3. Reich)

Im Lager war es immer gefährlicher. Es begann damit, dass einzelne Arbeiter und dann kleine Gruppen von Arbeitern verschwanden. Sie kamen nicht mehr ins Lager zurück und ver-schwanden spurlos. Vater verkaufte den letzten uns gebliebenen Wertgegenstand, einen mehrka-rätigen Brillantring der Mutter, für etwa 140.000. Das war für jene Zeiten ein ansehnlicher Betrag.

Im März 1944 flüchteten wir aus dem Lager, indem wir mit einer Kolonne Juden, die zur Arbeit auf die arische Seite gebracht wurden, hinausgingen. Spät in der Nacht betraten wir das Haus einer ukrainischen Familie, die bereit war, uns für Geld Herberge zu gewäh-ren7. Dieses Versteck hatte uns Vaters Bruder besorgt, der später hinzukommen sollte. Nach mehreren Tagen in der Wohnung, baute der Vater im Schuppen eine „blinde“ Wand ein, an die er vom Boden bis an die Decke Kaninchenställe stellte. In das Versteck kam man über die klappbare hintere Wand, die an den Scharnieren eines auf dem Boden stehenden Kaninchenstalls befestigt war. Das Versteck war ideal und gut getarnt. Innen war es bequem, auf dem Boden lagen zwei Strohsäcke, Bettzeug, und es gab noch freien Raum von etwa 3 m x 1 m, wo man „richtig“ spazieren konnte. In dem Versteck war es halbdunkel. Einige Stunden am Tag brannte die Petroleumlampe und ich konnte etwas lernen. Dieses Haus war außergewöhnlich gut ausgestattet mit Schulbüchern und Büchern zum Lesen. Am meisten gab es die für 5 Groschen. Vater ging von Zeit zu Zeit raus, angeblich um Geld zu holen, das er von jemandem zu bekommen hätte, um das Versteck zu bezahlen. Wir hatten Angst zu sagen, dass wir das Geld dabei hatten, denn es gab Fälle, da wurden die Beherbergten beraubt und den Deutschen ausgeliefert oder im besten Fall auf die Straße gesetzt. Unsere Wirtin besuchte ab und zu unseren Onkel, wo er Patienten empfing, um ihn zu drängen, zu uns in das Versteck zu kommen. Er zögerte ständig und verschob den Zeitpunkt von einer Woche auf die andere, in drei Tagen usw.. Ende Mai oder Anfang Juni 1944 wurde das Lager eines Tages plötzlich liquidiert. Alle, die dort waren, wurden nach Kraków-Płaszów (Krakau, KZ Plaszów) gebracht. Vaters geliebter Bruder kam auch nach Płaszów und kam dort ums Leben8. Alle, die dorthin gebracht worden waren, sind umgekommen!

Izrael Lippman mit Braut Lusia

Israel Lippman mit Sohn Tusio

Unsere Hausherrin kam irgend-wann Mitte Juli am helllichten Tag in den Schuppen gerannt und schrie „utikajty nimci idut”, was so viel hieß wie „lauft weg, die Deutschen kommen„. Wir liefen ohne zu überlegen sofort nach draußen und waren von der Helligkeit des Tageslichtes und der Sonnenstrahlen vollkommen geblendet. Nach fünf Monaten, die wir in beinahe vollkommener Dunkelheit verbracht hatten, sahen wir nichts. Nach einer guten Weile sah ich als erster in der Ferne ein Getreidefeld und zog die Eltern in diese Richtung. Dort versteckten wir uns bis in die Nacht. Erst später bemerkten wir, dass wir fast nackt waren. Ich hatte es nicht geschafft, meine Holzschuhe anzuziehen. In der Nacht kehrten wir in die Nähe des Hauses zurück, wo unser Versteck war, beob-achteten es und die Umgebung. Mutter ging direkt bis an das Haus und klopfte an ein Fenster. Die Hausbesitzerin kam heraus und hatte einen Sack mit unseren Sachen in der Hand. Ein weiterer Aufenthalt dort kam für sie auf keinen Fall in Frage. Von dem Geld, dass sie von uns für die Unterbringung bekommen hatte, hatte sie ein Stück Feld und zwei Kühe gekauft und die Hochzeit ihres Sohnes im Hause der Braut ausgerich-tet. Mehr Geld brauchte sie nicht. Sie war nicht geldgierig, sie hatte sich ihren Wunsch erfüllt und uns nebenbei das Leben gerettet. Dafür gebührt ihr Lob. Das Wichtigste ist, dass wir leben. Ist das nicht komisch, sprach mein Vater für gewöhnlich.

Noch in der gleichen Nacht erreichten wir fast im Laufschritt unser Wohnviertel in Górny Potok. Hier fühlten wir uns irgendwie zu Hause. Wir saßen in dichten Sträuchern, die in einem tiefen Hohlweg zwischen zwei Anhöhen wuchsen, etwa 3 km von den nächsten Gebäuden entfernt. Mutter ging in der nächsten Nacht zu unserer Nachbarin, bei der wir uns versteckt hatten. Sie konnte sich nicht entscheiden, ob się uns aufnehmen sollte oder nicht. Sie sagte weder ja noch nein. Mutter kam in der gleichen Nacht zurück und brachte uns etwas zu essen und einen kleinen Topf mit. Wasser hatten wir genügend, weil am Grund der Schlucht ein Bächlein floss. So vergingen an die zwei, vielleicht sogar drei Wochen. Wir fühlten uns hier gut. Die Vögel sangen. Das Bächlein rauschte. Es war Tag und Nacht warm. Nach einer gewissen Zeit hörten wir in der Ferne ein eigenartiges Grollen und sahen nachts am Horizont sonderbare Blitze. Vater sagte, dass das Artillerie sein könnte. Die Front käme wohl näher. Und plötzlich will es das Unglück, dass oberhalb der Schlucht, so ca. 250 m von uns entfernt, drei deutsche Soldaten auf der anderen Seite vorbeigingen. Sie hatten Gewehre umhängen. Sie gingen langsam bergan und schauten vor die Füße ohne sich umzusehen. Wir saßen zwar in dichtem Gebüsch, aber: der Teufel schläft nicht.

Nach einer gewissen Zeit hörten wir wie ein Schuss fiel, als ob es oben an der Schlucht direkt über unseren Köpfen gewesen wäre. Das wiederholte sich zum Glück nicht so oft. Am Nachmittag ging wieder ein Deutscher mit einem Metalltornister vorbei. Das wiederholte sich zwei Tage lang. Dann wurde es still. Wir lagen immer noch leise da. Ohne Essen, ohne Trinken, wir rührten uns kaum und wussten nicht, was um uns herum geschah und ob diese deutschen Soldaten noch in der Nähe waren. Nach zwei Tagen Stille entschieden wir uns, uns in der Abenddämmerung an die Gebäude heranzuschlei-chen. Wir stellten fest, dass es hier wie immer ruhig war. Die Verdunkelung galt weiterhin. Ab und zu blitzte Licht in den geöffneten Türen auf und es kam jemand heraus. Schließlich traute sich Mutter zur Nachbarin und kam nach einer guten Weile zurück und rief aus voller Kehle, dass wir kommen sollten, die Sowjets wären schon da! Schon seit zwei Tagen wären die Sowjets da! Noch am gleichen Abend kehrten wir in unser Haus zurück. Wie sich zeigte, wohnten zwei Mieter im Erdgeschoss. Die erste Etage war frei und leer. Nur Wände und Fußböden. Wir waren wieder zusammen in unserem Haus, am Leben und heil. Aus unseren persönlichen Sachen machten wir uns auf dem Fußboden eine Schlafstätte, aber niemand von uns konnte einschlafen. Wir waren vor Freude ganz durcheinander, dass wir das Schlimmste jetzt überstanden hatten, dass wir wirklich frei waren! Noch konnten wir das nicht glauben. Aber es war wahr. Immer wieder musste ich mich selbst davon überzeugen, dass das wirklich wahr war! Erst am Morgen, nach einer durchwachten Nacht, und als ich nach draußen ging, begann ich an dieses Wunder zu glauben. Der Albtraum dauerte drei Jahre und zwei Monate. Für uns war das wohl eine ganze Ewigkeit. Als ich in den nächsten Tagen am Haus der Großmutter, an dem des Onkels oder der Tante vorbei ging, die alle nicht weit von einander entfernt standen und in der gleichen Straße standen wie unseres, fühlte ich eine grenzenlose Leere und einen Stich direkt in Herz.

Von 18.000 Juden, die vor dem Krieg in Borysław lebten, überlebten etwa 150 Personen9. In unserer nächsten Familie kamen in der deutschen Besatzungszeit 38 Personen und zusammen mit den weiter entfernten Verwandten sogar etwa 70 Personen ums Leben.

Die sowjetischen Truppen befreiten uns am 17. August 1944.

Im März 1946 verließen wir Borysław. Wir kamen nach Niederschlesien, nach Friedland. Vater sagte, Moses hätte uns ein zweites Mal aus der Gefangenschaft herausgeführt.

Zum Schluss nenne ich eine unvollständige Liste derjenigen deutschen Verbrecher, die in Borysław tätig waren und die ich mir für immer gemerkt habe. Sie sollen für alle Zeiten verdammt und verflucht sein:

-

Hildebrand von der Gestapo,

-

Mitas, Gulden, Pell, Nemec von der Schutzpolizei,

-

Perec von der Ukrainischen Hilfspolizei.

-

E n d e –

Übersetzt aus dem Polnischen von Dolmetschern des Bundessprachenamtes

1 SS und Gestapo unter dem Kommandanten der Zwangsarbeitslager Drohobycz und Boryslaw, Friedrich Hildebrand. Den Satz hatte Hildebrand gesagt.

2 Anfang August 1943 wurden schlagartig fast alle Arbeitslager und Arbeitsstätten aufgelöst – mit Ausnahme der als kriegswichtig eingestuften Karpathen-Öl AG und ihren Arbeitslagern in Drohobycz und Boryslaw

3 Bei Leopold Grünspan

4 Im „Ausweis für Arbeitsjuden” Nr. 2435 von Abraham Lippman ist als Ende der Beschäftigung im Sägewerk der 6.8.1943, und als Beschäftigungsbeginn bei der Karpathen-Öl AG der 7.8.1943 eingetragen. Abraham Lippman wird dort als Werkzeugtransportarbeiter für die Rotary-Abteilung ausgewiesen

5 Berthold Beitz war der kaufmännische Leiter der Betriebsinspektion Boryslaw der Karpathen-Öl AG. Er wurde von Yad Vashem als „Gerechter unter den Völkern” geehrt, weil er viele Juden rettete

6 Die Rede ist wieder von Izrael Lippman

7 Bei einer ukrainischen Bauersfamilie in Ratoszyn

8 Durch erneute Recherchen wurde im Jahre 2013 ermittelt, dass Israel Lippman am 10.8.1944 vom KZ Plaszow in das KZ Mauthausen, Außenlager Melk, transportiert wurde, wo er am 17.11.1944 starb. Mit ihm wurde der Cousin von Józef, Salomon Guttenplan, nach Melk eingeliefert, wo er am 9.12.1944 starb.

9 Etwa 150 bis 200 Juden haben in Verstecken bei Boryslaw überlebt; man schätzt, dass ebenso viele entfernt von Boryslaw den Holocaust überlebten.