Ausbruch des Krieges zwischen der Sowjetunion und Deutschland

am 21. Juni 1941

Die Russen, die unser Gebiet besetzten, traf dieser Krieg wie der Blitz aus heiterem Himmel! Die russische Bevölkerung verließ die Stadt fluchtartig, zum Schluss floh das Militär, nicht ohne vorher das Stromkraftwerk, den Bahnhof und einen Teil der Erdöl-industrie zu zerstören. Borysław war einige Tage Niemandsland. In den letzten Junita-gen rückten die Deutschen in die Stadt ein. Militär sah man wenig, dafür wimmelte es von sämtlichen Arten von Polizei (Schutzpolizei, Reiterzugpolizei, Kripo, Gestapo, SS-Kommandos). Unsere Gebiete wurden Ostgalizien genannt und dem Generalgouver-nement zugeteilt.

Die deutschen Behörden erlaubten den Ukrainern bereits nach einer Woche das erste Judenpogrom als Rache für das Massaker an den Gefangenen des Volkskommissariats für Innere Angelegenheiten – NKWD. Es wurden etwa 240 Männer und einige Frauen ermordet1. Die deutschen Behörden erließen immer strengere Restriktionen gegen die jüdische Bevölkerung: Häufige Durchsuchungen, verbunden mit dem Raub von Wert-gegenständen, Gold, Silber, von Kelims und Teppichen, teuren Pelzen, Gemälden und Möbeln. Zahlreichen Polizisten war das Bandenwesen nicht fremd und so streiften sie tage- und nächtelang durch die jüdischen Häuser. Es wurde angeordnet, sofort alle Radiogeräte und Fotoapparate, Fahrräder, Motorräder und andere Fahrzeuge, Pferde und landwirtschaftliche Nutztiere abzugeben. Es wurde angeordnet, dass Juden lediglich die Fahrbahn benutzen durften und die Deutschen mit „gnejdige Herr” zu grüßen und dabei die Mütze vom Kopf zu nehmen hatten. Es wurde die Anordnung erlassen, eine Armbinde mit dem Davidstern zu tragen. Kurz davor wurde die Polizeistunde von 20.00 Uhr bis 5.00 Uhr morgens eingeführt. Das war sehr gefährlich, weil selbst eine geringe Übertretung der Zeit mit einer hohen Geldstrafe oder sogar mit dem Tod bestraft wurde. Hervorgetan hatten sich hier die berittenen Polizisten. In dieser Zeit wurden auch der „Judenrat” und der „Ordnungsdienst” berufen. Noch im Juli haben die Deutschen zwei Aktionen durchgeführt (2. und 3. Pogrom). Dabei kamen etwa 1500 Kinder, Frauen und Alte ums Leben. Sie wurden am Stadtrand neben dem Schlachthof erschossen. Zu dieser Zeit wurde auch eine neue Polizeieinheit gebildet, die „Ukrainische Hilfspolizei”, die besonderes brutal und blutig vorging.

Aus zwei kleinen und armen Stadtteilen von Borysław, nämlich Debry und Nowy Świat, wurde blitzschnell ein „Judenviertel“ geschaffen. Dieses Stadtviertel lag zwischen Bergbauhalden, die eine Folge des Ozokeritabbaus (Erdwachs) waren, und in einem riesigen Überschwemmungsgebiet für den Bergbauschlamm. Die Häuser hier hatten keinen Kanalanschluss, keinen Strom und kein Gas zum Heizen. Es waren einfach Bruchbuden. Zwischen dem Judenviertel und den arischen Vierteln konnte man sich fast frei bewegen, nur durfte man die arischen Geschäfte nicht betreten, oder Gebäude, an denen geschrieben stand: „Für Juden Eintritt verboten”. Aus dem Judenviertel herauszukommen, war ein wahres Glück, weil man ein Stück Brot, ein paar Kartoffeln, ein Stück Speck oder Saccharin kaufen oder gegen etwas eintauschen konnte. Begehrt war Melasse, ein Abfallprodukt der Zuckerherstellung. Gekauft wurde nicht nach Gewicht, sondern nur nach Stück oder Liter. Getreide stand hoch im Kurs, Weizen oder Roggen. Das Korn wurde in der Kaffeemühle zu Mehl gemahlen, zu einem dicken Brei gekocht und dann kam auf dem Teller Melasse darüber, oder er wurde mit Grieben bestreut – das schmeckte himmlisch.

Auch dieser „Luxus” dauerte nicht lange. An einem Morgen gegen 5 Uhr hörten wir Schreie, Weinen, Geschrei, Rufe… Kommandos und Rufe in Deutsch: los, schnell, dalli dalli, verfluchter Jude, du Schweinejude! Für alle Fälle gingen wir in das Versteck, das sofort nach dem Einzug in dem Viertel gebaut wurde. Vater war vom Bau und fand schnell den passenden Platz. Die Aktion (4. Pogrom) dauerte eine ganze Woche. Wir waren die ganze Zeit in dem Versteck, ohne Trinken und ohne Essen.

Am schlimmsten war es mit dem Trinken, Ich habe ein Taschentuch gekaut, später habe ich es gelutscht. Das hat das Wasser ersetzt. Das Essen wurde überhaupt nicht vermisst. Man brauchte es überhaupt nicht. Nach etwa sieben Tagen herrschte absolute Stille, auf der Straße und überall. Das hat uns ermutigt, den Unterschlupf zu verlassen.

Im Ghetto

Auf der Straße gingen einzelne Personen, nicht so wie früher. Auf der Straße war in der Ferne ein Schlagbaum mit einem Häuschen an der Seite. Dort standen einige Deutsche und ukrainische Polizisten. Unser Haus war das zweite hinter dem Schlagbaum2. Wir erfuhren sofort, dass ein Ghetto entstanden war. Jetzt waren wir eingeschlossen und Kontakt durfte man weder mit der arischen Seite noch mit Ariern haben. Aus dem Ghetto konnte man nur in geschlossener Kolonne zur Arbeit und alleine nur mit einem Sonderausweis. Die auf der arischen Seite arbeiteten, versorgten das Ghetto. Mein Vater gehörte auch dazu. Wir wohnten in zwei Zimmerchen mit Küche, die die ganze Wohnung schrecklich verqualmte. Der Kamin hatte gar keinen Zug. Vater stellte fest, dass der Vormieter, ein Arier, uns einen Streich gespielt und einige Eimer Erde mit Bauschutt in den Schornstein gekippt hat. Er war wohl kein Freund der Juden!

In der Wohnung lebte außer uns dreien der Bruder meines Vaters, der Zahnarzt war, mit Frau und dem sechsjährigen Sohn3. Er führte eine Zahnarztpraxis. Solange arische Patienten kommen konnten, ging es ihm gut. Sie bezahlten meist in Naturalien, also mit Lebensmitteln. Damit war Schluss, als das Ghetto eingerichtet wurde. Ich erinnere mich, als einmal ein Deutscher als Patient kam, er war Polizist bei der Reiterzugpolizei. Der Onkel kurierte ihm einige Zähne. Zum Schluss forderte der Deutsche, ihm Reitho-sen mit Lederbesatz zum Reiten nähen zu lassen. Sein Wunsch musste kostenlos erfüllt werden.

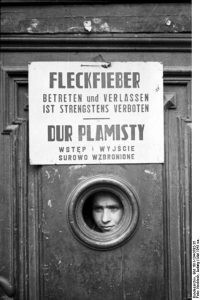

Das Leben im Ghetto wurde langsam zur Hölle. Als es Herbst und Winter wurde, sorgten Regen und Frost von -15 bis -25 Grad für eine verheerende Leere. Lebens-mittel und Brennmaterial fehlten fast ganz. Alles, was man verbrennen oder essen konnte war gegessen oder verbrannt. Tuberkulose, an Fleckfieber und Hungertod gingen um. An Gebäuden, in denen es Typhuskranke gab, hing ein rotes Warnschild mit der Aufschrift „Fleckfieber”. Wenn man so ein Haus von außen sah, schien es, als ob auch das Haus krank wäre: dunkle Fenster, geschlossene Türen, rundum Stille und eine schreckliche Leere. Von einem solchen Haus zog der Tod herüber. Die Totengräber zogen die Leichenwagen von Hand, manchmal mit einer ganzen Familie. Sie zogen mehrmals am Tag durch unsere Straße. Das Schrecklichste aber waren die am Rand des Lebens stehenden und leise auf Jiddisch bettelnden Kinder: Frau gibz epys zu essen, ich bejt ach4. Dieses Rufen vergesse ich nicht bis zum Tod.

Fleckfieber-Warnung (Foto aus dem Ghetto Warschau) Bundesarchiv Bild 101I-134-0782-35)

Krankheiten, Hunger, Tod waren auf der Tagesordnung. Dazu kamen Razzien, auf den Straßen, in Häusern, Aktionen und der Abtransport von Hunderten Menschen. Die gefassten Juden wurden im ehemaligen Kino5 zusammengetrieben bis eine entsprechende Zahl zusammen kam. Dann wurde die ganze Gruppe zur Vernichtung nach Bełżec6 oder in die Bronicki-Wälder7 gebracht. Meine Familie wurde auch immer kleiner.

Als erster kam der Onkel ums Leben, der Schwager meines Vaters8. Er wollte sich nicht verstecken, weil er im Ersten Weltkrieg beim deutschen Militär gedient hatte und mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet worden war. Das zeigte er den Deutschen und wandte sich an sie mit „Kameraden”. Das Kreuz warfen sie auf den Boden und ihm versetzten sie einen kräftigen Fußtritt. Sie sagten, dass sie durch solche Juden wie ihn den Ersten Weltkrieg verloren hätten. Und sie verfrachteten ihn auf einen LKW. Er starb in der Nähe des Schlachthofs. Als nächste kam Tante Eścia, Mutters Schwester, mit ihren beiden Töchtern ums Leben9. Weiter kamen nacheinander dran – die Mutter meines Vaters, Oma Rebeka10. Fast gleichzeitig kam Tante Lusia, die Frau des Onkels, der Zahnarzt war, mit ihrem Sohn Tusiek ums Leben11. Jetzt nahm die deutsche Maschinerie richtig Fahrt auf. In Lwow starben zwei Brüder meiner Mutter, Leon und Mojżesz, mit ihren Frauen und der Cousine Mirka, die am Gymnasium lernte12. In Starzawa kam die Oma, die Mutter meiner Mutter ums Leben13, Onkel Jakub, der Bruder meiner Mutter, seine Frau und die drei Kinder Manek, Zosia und Lola14. Manek hatte gerade vor Kriegsaus-bruch sein Abitur bestanden. Diese Familie wurde auf dem Gelände ihres eigenen Steinbruchs erschossen. Unweit der Stadt Turka wurde ein weiterer Bruder der Mutter, Lejzor, mit Frau und zwei Töchtern getötet15. Und so wurde die ganze enge Familie meiner Mutter, die Familie der Gottliebs, ausgelöscht. Die Familie des Vaters wurde in zahlreichen Aktionen, die immer häufiger vorkamen und immer länger dauerten, auch stark dezimiert. Zur Unterstützung kamen damals SS-Kommandos aus Lwow und Drohobycz.

Großmutter Ryfka

Cousin Tusio (Tusiek)

Tante Estera Borgamn mit einer Tochter

Im Ghetto gab es immer weniger Menschen, und es wurde sehr gefähr-lich. Der Onkel, der Zahnarzt war16, zog um, weil auf der anderen Straßenseite eine Wohnung leer stand. Der Umzug hat seine Frau und den Sohn einige Tage später das Leben gekostet, sie wurden ermordet.

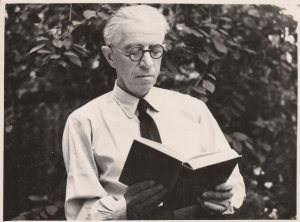

Sofort nach dem Einmarsch der Deutschen wurde Vater zur Arbeit in das Sägewerk geschickt, das vor dem Krieg sein Eigentum war. Das Sägewerk wurde verstaatlicht (Staatliche Sägewerke)17 und er arbei-tete in drei Schichten. Viel Holz wurde nach Deutschland geschickt. Direktor des Sägewerks war ein gewisser Felsmann, ein Deutscher aus Danzig. Aber im Prinzip hat mein Vater als Schnittplatz-meister die ganze Produktion geleitet. Juden wurden nicht mit Geld bezahlt. Sie erhielten den Verdienst in Naturalien: Brot, Öl, Grütze usw. Vater führte das Sägewerk so, dass ein Teil der Erträge in die Tasche des Direktors floss. Der Direktor ließ dem Vater in der Arbeit viel freien Raum, auch bei der Auswahl der Arbeiter. So hat Vater viele Juden beschäftigt, auch mich. Das war für mich eine richtige Wohltat. Ich musste nicht im Ghetto sitzen und auf den Tod warten. Ich bin nachts nicht ins Ghetto zurückgekehrt, wo ständig Jagd auf Kinder, Frauen und ältere Menschen gemacht wurde. Ich habe in der Tischlerei auf einem Lager aus Sägespänen und Sägemehl in einer großen Kiste geschlafen. Meinen Aufenthalt nachts im Sägewerk hat der Direktor persönlich erlaubt. Vater hat sich beim Direktor mit teuren Gemälden aus seiner Sammlung bedankt, die er einer befreundeten ukrainischen Familie zur Aufbewahrung gegeben hatte18.

Dieses Glück hielt über ein Jahr an. Felsmann wurde vom Sägewerk abberufen und zum Militär eingezogen. Es hieß, dass er zu viele Juden beschäftigt hätte, denn die Gestapo forderte die jüdischen Arbeiter immer wieder an, aber Felsmann sagte ihnen, dass das unabkömmliche Fachleute seien.

Der nächste Direktor des Sägewerks war ein echter Bayer, der auch sehr auf die Hilfe meines Vaters angewiesen war. Er übergab einen Teil der jüdischen Arbeiter an die Gestapo und hatte ein ruhiges Gewissen. Er rannte den ganzen Tag mit einer Doppel-flinte und einer Peitsche herum und vertrieb die Zigaretten rauchenden Arbeiter mit der Peitsche oder schoss auf Krähen, weil die Vögel die Bretter und Balken verunrei-nigten. Ich und ein älterer Jude arbeiteten bei der Reinigung und beim Aufräumen des Platzes, auf dem die der fertigen Erzeugnisse lagerten. Wir mussten die geschossenen Vögel beseitigen. Mein Arbeitskamerad zweifelte, ob es richtig wäre, die Vögel zu vergraben anstatt sie zu kochen und aufzuessen. So schnell wie der Direktor zu uns gekommen war, so schnell war er auch wieder verschwunden. Er nahm alles aus der Wohnung mit, was ging. Vater hatte die Wohnung zusammen mit dem Bürogebäude auf dem Gelände des Sägewerks gebaut. Vor dem Krieg wohnte der Buchhalter mit seiner Frau dort. Die Wohnung war komfortabel eingerichtet.

Jetzt wurde ein Berufsoffizier im Dienstgrad eines Hauptmanns Direktor. Er war Invalide. Ihm fehlte der Unterarm bis zum Ellbogen. Er war sehr groß und schlank. Er behandelte alle sachlich und kühl. Vater belauschte ihn bei seinen häufigen Gesprä-chen mit der Gestapo und der Polizei. Dabei ging es immer um jüdische Angelegenhei-ten. Ich habe das Sägewerk für alle Fälle verlassen und fand mich im Ghetto wieder und saß immer öfter mit Mutter im Versteck. Wenn jemand an die Tür klopfte, versteckten wir uns sofort. Schließlich schlug Vaters Schwager19 vor, der auch Zahnarzt war und ausschließlich für die Deutschen arbeitete, dass wir uns bei ihm im Keller verstecken. Das war ein recht sicherer Ort, da dort ständig deutsche Patienten waren. Der Onkel musste etwas gewusst haben, denn gegen morgen begann eine schreckliche Aktion, nach der das Ghetto leer wurde. Versteckt waren wir in einem kleinen, fensterlosen und dunklen Keller mit einem zugeschütteten Fenster. Wir waren 13 Personen. Wenn man Kerzen angezündet hat, sind diese kurz danach ausgegangen, weil in der Luft zu viel Kohlendioxid war. Einige Personen bekamen einen Wahnanfall. Hinzu kam noch, dass der Hund des Onkels zurückkam, den er einer arischen Familie gegeben hatte. Er begann, das getarnte Fenster aufzubuddeln und lief immer wieder zur Straße und zurück, als ob er zeigen wollte, dass jemand im Keller ist. Das endete tragisch für den Hund. Er wurde von zwei Männern an ein anderes Fenster in einem anderen Raum gelockt und erwürgt. Die Rückkehr nach Hause nach dieser Aktion werde ich nie im Leben vergessen. Wir mussten am ganzen Ghetto entlanggehen. Es war Spätherbst, dunkel und sehr windig. Wir trafen keine Menschenseele. Ringsherum war nur das Krachen der offenen Türen und Fenster zu hören, aus denen die Glasscheiben herausflogen und zerbrachen. Diese Leere und die Geräusche waren wie ein gähnen-der Abgrund. Durch diese Aktion waren nicht nur wir müde, die Deutschen waren es wohl auch, denn im Ghetto herrschte zwar eine kurze Ruhe, aber immerhin Ruhe.

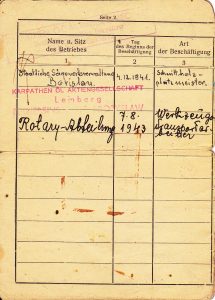

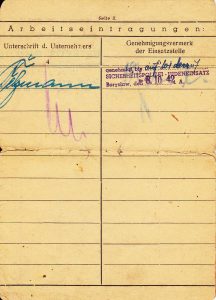

Ausweis für Arbeitsjuden Abraham Lippman

Beschäftigungen erst im Sägewerk, dann bei der Karpathen-Öl AG

Unterschriften Felsmann, darunter Beitz

Beschäftigungsende Sägewerk, Berufsgruppenänderung

Das war allerdings die Ruhe vor dem letzten Sturm. Es wurden die Männer, die in der Öl- und der Holzindustrie und die sogenannten anderen Fachleute kaserniert. Mein Vater wurde auch kaserniert, in einem „Arbeitslager für Juden”20. Ins Ghetto kam Vater jetzt ein- oder zweimal in der Woche. Er brachte einige Portionen aufgesparten Brots, einige Kartoffeln, etwas Margarine oder Leinöl. Da habe ich mich immer sehr gefreut. Zu Hause herrschte richtige Freude. An diese frohen Momente kann ich mich nicht erinnern. Es scheint mir, als ob ich mich nicht erinnern kann, ob wenigstens einmal die Sonne geschienen hat, wohl nie!

In dieser Zeit bin ich mal mit Mutter draußen auf der Straße gewesen, unweit des Hauses. Plötzlich begannen die Leute zu rennen und riefen im Weglaufen: Sie greifen, die Deutschen, sie greifen…21 Wir sind in unseren Hof gelaufen und zur Eingangstür. Die aber war von innen verschlossen, was vorher nie vorgekommen war. Wer hatte sie zugemacht, wann und warum? Zum Glück war am Wohnungsschlüsselbund auch ein Schlüssel für den Holzschuppen. Ich habe die Tür vom Schuppen so schnell es ging aufgemacht und Mutter hineingeschoben, hinter ihr die Tür mit dem Schloss verschlossen und bin schnellstens auf die Rückseite des Hauses gerannt, dann weiter über die mir bekannten Winkel und Ecken entlang und fand mich am Rande der arischen Siedlung wieder. Und hier tauchte wie aus der Erde vor mir etwas wie ein riesiges Denkmal auf, es war einer von der Reiterzugpolizei. Er trieb mich mit dem Pferd in Richtung Ghetto. Ich war so erschrocken, dass ich auf die Schreie des Polizisten selbst mit Schreien reagierte: „Ich bin kein Jude! Ich bin kein Jude!“ Da kamen mir ukrainische Jungen zu Hilfe, die in der Nähe Kühe hüteten und auf Ukrainisch riefen: „Er ist kein Jude, on ni Jude. Komm zu uns!” Nach diesen Rufen entfernte sich der Deutsche langsam. Diese Jungs hat der Herrgott selbst geschickt! Nach einer Weile lief ich ohne weitere Störungen zum Vater in das Sägewerk. Was aber war aus Mutter geworden? Am nächsten Abend, als sich alles beruhigt hatte, schlich Vater ins Ghetto. Als er sah, dass unser Schuppen nicht angetastet war, die Schlösser von allen anderen aber aufgebrochen und die Türen offen waren, ließ er Mutter sofort heraus. Sie war heil und gesund und auch noch drei andere Personen, die in der Zeit, als ich den Schuppen öffnete, hineingeschlüpft waren. Unter der Anspan-nung war das meiner Aufmerksamkeit völlig entgangen. Ich erinnerte mich an nichts mehr. Mutter erzählte Vater, welches Glück sie hatte. Die Deutschen öffneten einen Schuppen nach dem anderen. Als sie zu unserem kamen, rief einer aus einem der anderen: „Franz, wo hast Du die Lampe?” Und der bei unserem Schuppen ging weg, kam nach einer Weile wieder, schlug einmal gegen unser Schloss und machte sich daran, den nächsten und letzten Schuppen zu öffnen. Liegt das nicht alles in Gottes Hand oder ist das Glück? Nach diesem Vorfall mit der Polizei blieb ich bei Vater im Lager22. Mutter blieb allein im Haus im Ghetto. Eines Abends kamen zwei Schutzpoli-zisten. Und wollten sie zum Sammelplatz bringen. Mutter bat darum, sie freizulassen und bot ihnen Wertgegenstände an, die sie draußen versteckt hätte; zuerst wollte sie ihnen aber einen Tee kochen. Sie ging in die Küche und begann herumzuhantieren. Sie öffnete das vergitterte Fenster, zwängte sich, schier ein Wunder, durch die Stäbe des Gitters hindurch und sprang aus dem Fenster. Das war wirklich ein Wunder. Mutter flüchtete sofort auf die arische Seite. Sie kannte die geheimen Über- und Ausgänge aus dem Ghetto. Sie fand bei unseren Vorkriegsnachbarn Unterschlupf, bei einer ukraini-schen Familie, bei der wir schon bei den ersten Pogromen Rettung fanden und auf die wir immer zählen konnten23!

Matrena Popiel

Schwiegertochter Stefania

Vasili Popiel Fotos nach dem Krieg

1 Die genaue Zahl der Opfer ist nicht bekannt; allerdings wurden allein auf dem jüdischen Friedhof von Boryslaw 183 Opfer begraben

2 Narutowicza-Straße

3 Izrael Lippman, seine Frau Lusia (geborene Fishman), sein Sohn Tusiek

4 „Frau, gibt etwas zu essen, ich bitte euch!” (Nach dem Gehör aufgeschrieben. „Ehpes” entspricht dem Ebbes oder eppes in einigen deutschen Mundarten)

5 Kino Colosseum

6 Bełżec war das erste Vernichtungslager, das im Rahmen der „Aktion Reinhardt“ gebaut und in dem von März bis Dezember 1942 ca. 500.000 Juden vergast wurden. Sobibor und Treblinka folgten.

7 Die Bronicki-Wälder liegen an der Straße von Drohobycz nach Sambor. Hier wurden ca. 11.000 Juden erschossen – vor allem aus Drohobycz, aber auch aus Boryslaw und Umgebung

8 Hersz Guttenplan, Ehemann von Ronia Guttenplan, geb. Lippman

9 Estera Borgmann, geb. Gottlieb, mit ihren Töchtern Basia und Nusia

10 Ryfka (Rebekka) Lippman, geb. Baumgarten

11 Lusia Lippman mit ihrem Sohn Tusiek (Tusio)

12 Leon Gottlieb mit Tochter Mira (Mirka), und Mojżesz Gottlieb

13 Blima Gottlieb, geb. Felsen

14 Jakub Gottlieb, seine Frau Francizka Gottlieb, geb. Ernst, ihre Kinder Manek, Zosia und Lola

15 Lajzer Gottlieb, mit Frau und zwei Töchtern

16 Izrael Lippman

17 Staatliches Sägewerk I, Borislau, in der ulica Warsztatowa im Stadtzentrum gelegen. Das Staatliche Sägewerk II hatte früher dem Juden Samuel Reiter gehört

18 Namenaniuk, ein Kriegsinvalide (hatte im I. Weltkrieg ein Bein verloren)

19 Leopold Grünspan. Sein Haus in der Lukasiewicz-Straße 10 stand direkt neben dem Sitz der Ukrainische Miliz, die von dem Schutzpolizisten Nemec befehligt wurde und der dort auch wohnte

20 Das „Judenlager Boryslaw der Karpathen-Öl AG” in Mrasznica, Pilsudski-Straße. Weil es vor dem I. Weltkrieg als Kaserne gedient hatte, wurde das Lager auch oft einfach „Koszary” (Kaserene) genannt

21 Sinngemäß: Sie fassen, sie jagen

22 Im Arbeitslager für Juden in Mrasznica

23 Matrena Popel mit ihrem Sohne Vasili und Schwiegertochter Stefania